Zusammenhang zwischen demografischem Wandel und Pflegebedürftigkeit

Im Zuge des demografischen Wandels werden aufgrund der anhaltend niedrigen Geburtenrate und der höheren Lebenserwartungen die Herausforderungen für die Gesellschaft und die Politik in allen Lebensbereichen in Zukunft zunehmen. Einerseits sind die steigende Lebenserwartung und der wachsende Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung ein Beweis für allgemein gute Lebensbedingungen und auch ein Zeichen für ein gut funktionierendes Gesundheitssystem.

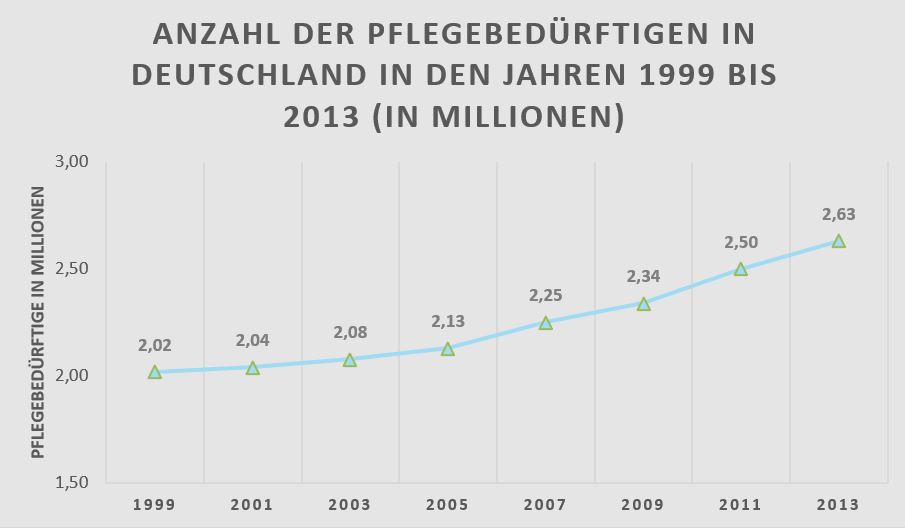

Andererseits stellen die zunehmende Alterung der Gesellschaft sowie eine erhöhte Zahl an Pflegebedürftigen (siehe Grafik) die sozialen Sicherungssysteme vor umfassende Herausforderungen. Hinzu kommt der sich verschärfende Fachkräftemangel, der auch im Pflegebereich seit einigen Jahren zu beobachten ist. Die Politik hat bereits eine Reihe von Gesetzen und Maßnahmen auf den Weg gebracht, es besteht jedoch an vielen Stellen nach wie vor großer Handlungsbedarf.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Fachkräftemangel in der Pflege weiterhin ein großes Problem

Um die Herausforderungen im Pflegebereich bewältigen zu können, ist eine Aufstockung des professionellen Pflegepersonals notwendig. Dieser Mehrbedarf soll unter anderem durch eine Erhöhung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung von 2,35 auf 2,55 Prozent finanziert werden. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) rechnet durch die Beitragssteigerungen mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von etwa fünf Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Des Weiteren sollen die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung angepasst werden.

Experten warnen jedoch, dass diese Mittel nicht ausreichen werden, um die zunehmenden Herausforderungen im Pflegebereich bewältigen zu können. Ein weiteres Problem, dass seit Jahren von Legislaturperiode zu Legislaturperiode weitergeschoben wird, ist laut Thüringischer Landeszeitung der steigende Bedarf an Pflegefachkräften. Hier fehle nach wie vor der politische Wille, den Pflegebereich in einen attraktiveren Berufszweig umzugestalten. In vier Bundesländern, darunter Thüringen, müsse in der Ausbildung zum Altenpfleger beispielsweise noch Schuldgeld bezahlt werden. Dies sei absolut nicht mehr zeitgemäß und sei eines von den Problemen im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel, die dringend gelöst werden müssen.

Neben der Schulgeldfreiheit werden häufig verstärkte Anstrengungen bei der Fachkräfteoffensive im Pflegebereich gefordert. In diesem Zusammenhang hat die Bundesregierung im Mai 2011 eine „Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege 2012 – 2015“ gestartet. Träger dieser Initiative, die im Dezember 2012 unterzeichnet worden ist, sind der Bund, die Bundesländer sowie die Sozialverbände. Im Rahmen dieser Fachkräfteoffensive sollen bis Ende 2015 drei zentrale Aspekte umgesetzt werden:

- Ausbau der Kapazitäten in der Aus- und Weiterbildung.

- Erhöhung der Schülerzahlen in der Ausbildung zur Pflegefachkraft

- Gestaltung attraktiverer Arbeitsbedingungen.

Um die umfassenden und zunehmenden Herausforderungen in der Pflege besser bewältigen zu können und sowohl die Pflegebedürftigen als auch ihre Angehörigen zu unterstützen, hat die Politik in eine Reihe weiterer Maßnahmen beschlossen.

Die rechtliche Dimension – Neue Gesetze in der Pflege

Die aktuelle Bundesregierung setzt sich verstärkt mit dem Thema Pflege auseinander und hat diesen Politikbereich zu einem ihrer Schwerpunkte erklärt. In dieser Wahlperiode sollen die Leistungen der Pflegeversicherung vor allem durch zwei Gesetze, die beiden sogenannten Pflegestärkungsgesetze, ausgeweitet werden.

Das Pflegestärkungsgesetz I – Mehr Unterstützung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen

Das „Erste Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften“, kurz Pflegestärkungsgesetz, ist seit dem 01. Januar 2015 in Kraft. Die rund 2,7 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland, die derzeit Leistungen aus der Pflegeversicherung bekommen, werden dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) zufolge durch dieses Gesetz finanziell besser gestellt. Konkret sind folgende Maßnahmen beschlossen worden:

- Erhöhung der Leistungen für die ambulante Pflege um etwa 1,4 Milliarden Euro.

- Erhöhung der Leistungen für die stationäre Pflege um rund 1 Milliarde Euro.

- Finanzielle Entlastung pflegender Angehöriger.

- Ausweitung der Unterstützung für die Pflege zu Hause.

- Erhöhung der Zahl der Pflegkräfte in stationären Pflegeeinrichtungen.

- Einrichtung eines Pflegevorsorgefonds.

Das Pflegestärkungsgesetz II – Mehr Leistungen und vor allem Entlastung für betreuende Angehörige

Das zweite Pflegestärkungsgesetz soll am 01. Januar 2016 in Kraft treten. Die Umsetzung der im Folgenden erläuterten Änderungen wird viel Zeit in Anspruch nehmen, so dass sämtliche Umstellungen erst im Laufe des Jahres 2017 erfolgen werden. Folgende drei Aspekte sind dabei besonders hervorzuheben:

- Ersetzung der bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade.

- Definition eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes.

- Ausweitung der Leistungen sowohl für Pflegebedürftige als auch für die betreuenden Angehörigen.

Fünf Pflegegrade statt bisher drei Pflegestufen

Durch die Ersetzung der bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade sollen zukünftig mehr Menschen erreicht werden, die bislang noch keine Unterstützung bekommen haben. So werden beispielsweise mit dem Pflegegrad I Menschen erfasst, die Hilfe im Haushalt benötigen und bisher von den Leistungen ausgeschlossen waren. Die Pflegegrade eins bis drei gelten laut tagesschau.de für geringe, erhebliche sowie schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit. Der Pflegegrad vier umfasse schwerste Beeinträchtigungen und beim fünften Grad würden besondere Anforderungen an die Pflege sowie bei der Versorgung hinzukommen.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums werden im Zuge der Reform insgesamt bis zu einer halben Million Menschen hierzulande zusätzlich das Recht auf Pflegeleistungen erhalten. Demnach steigt die Zahl derjenigen, die Ansprüche auf Pflegeleistungen haben, von den erwähnten 2,7 Millionen auf rund 3,2 Millionen Menschen.

Bei der Eingruppierung der Betroffenen in einen Pflegegrad werde darauf geachtet, bis zu welchem Grad sich die jeweilige Person noch selbst versorgen könne und wie mobil der Pflegebedürftige sei. Wie die Umrechnung der bisherigen Pflegestufen konkret erfolgen soll, darüber gibt es bislang nur vage Vorstellungen. Die Bewertung der kognitiven Fähigkeiten sowie der psychischen Einschränkungen würden unterschiedlich gewertet werden. Laut dem Bundesgesundheitsministerium soll durch die neuen Pflegegrade niemand schlechter gestellt werden.

Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff – Einbeziehung von geistigen und psychischen Einschränkungen

Im Rahmen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs werden zur Bestimmung der Pflegestufen nicht mehr lediglich körperliche Einschränkungen herangezogen, sondern auch geistige und psychische Erkrankungen mit einbezogen. Insbesondere Demenzkranke, die bislang in der sogenannten Pflegestufe 0 eingruppiert waren und durch das Raster fielen, da sie häufig körperlich noch fit sind, sollen von den neuen Beschlüssen in finanzieller Hinsicht deutlich profitieren.

Finanzielle Entlastung von pflegenden Angehörigen

In Deutschland kümmern sich viele Menschen hauptsächlich oder neben dem Beruf um ihre pflegebedürftigen Angehörigen. Diese Menschen sollen durch das neue Pflegestärkungsgesetz bei der Abgabe von Sozialbeiträgen in Zukunft finanziell weniger belastet werden. Dies umfasst beispielsweise eine umfassende Absicherung der pflegenden Angehörigen in der Arbeitslosenversicherung, da diese Menschen aufgrund ihrer familiären Verpflichtungen in dem Zeitraum nur eingeschränkt oder gar nicht in die Sozialversicherungssysteme einzahlen können.

Kritik am unzureichenden Umfang der neuen Pflegegesetze

Die neuen Pflegegesetze sind von einigen Seiten kritisiert worden, unter anderem ist die Situation in vielen Pflegeheimen nach wie vor nicht optimal, in einigen Heimen herrschen sogar katastrophale Zustände. Dies liege nach Angaben des ARD-Mittagsmagazins vor allem an mangelndem Pflegepersonal. Hier seien in erster Linie zwei Probleme zu benennen: Zum einen kündigen viele gut ausgebildete Pfleger ihren Job, entweder weil sie den dauerhaften Stress nicht mehr bewältigen können oder weil sie frustriert sind. Zum anderen seien viele Neueinsteiger in der Pflegebranche für den Pflegeberuf nicht geeignet.

Darüber hinaus gäbe es einen grundlegenden Fehler im System: Pflegeheime, die mehr pflegebedürftige Menschen aufnehmen, erhalten mehr Geld, weil sie automatisch aufgrund der höheren Anzahl an Pflegebedürftigen einen höheren Pflegesatz aufweisen. Wenn jedoch zu wenig oder nicht ausreichend qualifiziertes Pflegepersonal vorhanden sei, leide darunter zunehmend die Qualität der Pflege in den Heimen. Die Alternative wären mehr professionelle Altenpfleger und Therapeuten und somit eine insgesamt bessere Pflege. Dies würde in der ersten Zeit zusätzliche Kosten verursachen, dauerhaft wäre diese Option jedoch günstiger als der Status quo.

Pflege von Demenzpatienten zuhause

Mehr als zwei Drittel aller pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zu Hause von ihren Angehörigen betreut oder gepflegt. In Deutschland leiden rund 1,6 Millionen Menschen an Demenz bzw. sind an ihrer häufigsten Form – Alzheimer – erkrankt. Steht die Diagnose „Demenz“ fest, ist dies für viele Betroffene zunächst ein Schock. Die Krankheit belastet nicht nur in den meisten Fällen den erkrankten Menschen, sondern auch dessen Angehörige im hohen Maße. Welche Anhaltspunkte gibt es für einen begründeten Verdacht auf Demenz? Welche Pflege benötigen Demenzpatienten? In diesem SWR-Beitrag werden diese und weitere Fragen beantwortet.

Nachholbedarf – Beruf und Pflege von Angehörigen besser vereinbaren

Hinsichtlich der Vereinbarkeit von beruflichen Verpflichtungen und der Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen sind in den letzten Jahren bereits einige Fortschritte erzielt worden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat zum 01. Januar 2015 ein Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf verabschiedet. Hierzulande unterstützen einige Unternehmen ihre Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Beruf und familiären Verpflichtungen. Neben der Pflege von Angehörigen zählt hierzu vor allem die Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter. Einige Firmen bieten ihren Beschäftigten flexible Arbeitszeitmodelle an oder organisieren eine Vertretung im Falle eines kurzfristigen Ausfalls aufgrund von familiären Verpflichtungen.

Trotz dieser Maßnahmen besteht nach wie vor an vielen Stellen Nachholbedarf. Die finanzielle Absicherung der pflegenden Angehörigen muss in erster Linie weiterhin verbessert werden. Hier ist vor allem die Politik gefordert, die in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und den Verbänden für bessere Rahmenbedingungen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sorgen muss, damit die zunehmenden Herausforderungen im Pflegebereich bewältigt werden können.