Mit dem Übergang vom Kindergarten in die Grundschule beginnt für Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Eine neue und sehr lehrreiche Entwicklungsphase steht bevor, die dem Kind grundlegende Fähigkeiten zum Umgang mit sich selbst und seiner Umwelt vermittelt. Kinder eignen sich im Alter zwischen sechs und zehn Jahren eine Vielzahl neuer Verhaltensweisen an. Im Zentrum steht dabei die Ausbildung der eigenen Persönlichkeit. Das Kind sucht seinen Platz in der Welt, findet in seinen Schulkameraden neue Gefährten und stellt dabei nicht zuletzt die Autorität der Eltern in Frage. Es beginnt, Informationen kritisch zu beurteilen und sie miteinander in Verbindung zu setzen.

In der Grundschulzeit passiert so viel mehr, als nur das bloße Erlernen von Lesen, Rechnen und Schreiben. Kinder dieses Alters werden immer selbstständiger und können bereits Verantwortung übernehmen. Doch was bedeutet dies für ihre Eltern? Wie können diese ihren Nachwuchs in der aufregenden und neuen Lebensphase unterstützen und ihm bei der Ausbildung seiner eigenen Persönlichkeit helfen?

Schulfähig – was bedeutet das eigentlich?

In der Regel werden Kinder im Alter zwischen sechs und sieben Jahren eingeschult. Da der Stichtag in den meisten Bundesländern der 30. Juni ist, sind all jene Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. Juni das sechste Lebensjahr vollendet haben, so der Ratgeber „Das Kind kommt in die Grundschule – Worauf ist zu achten?“.

Bevor das Kind jedoch eingeschult wird, findet die obligatorische Einschulungsuntersuchung statt. Bei dieser werden die körperliche Entwicklung des Kindes, aber auch seine geistige Reife und sein Sozialverhalten geprüft. Sollte das Kind nach Ansicht des Arztes noch nicht schulfähig sein, wird es entsprechend zurückgestuft und ein Jahr später eingeschult. Doch was bedeutet „schulfähig“ eigentlich?

Die körperliche Entwicklung

Kinder entwickeln sich in verschiedenen Lebensabschnitten unterschiedlich schnell. Im Kleinkindalter und in der Pubertät geht das Wachstum rasant schnell, während es im Grundschulalter eher langsam und kontinuierlich vonstattengeht. Die Körperproportionen von Grundschulkindern erinnern nur noch wenig an das typische Kindchen-Schema und nähern sich denen von Erwachsenen immer mehr an. Der Größenzuwachs eines Grundschulkindes beträgt ungefähr vier bis sechs Zentimeter pro Jahr. Außerdem verlieren Kinder in diesem Lebensabschnitt ihre Milchzähne und es bilden sich die ersten bleibenden Zähne aus.

Der Gleichgewichtssinn sowie die Geschicklichkeit in der Bewegungskoordination sollten im Grundschulalter bereits gut ausgeprägt sein, so ein Beitrag des Portals elternimnetz.de. Im Grundschulalter werden zahlreiche motorische Fähigkeiten erlernt und weiter ausgebildet. Dazu zählt unter anderem Schwimmen, Rad fahren, Rollschuh- oder Schlittschuhlaufen sowie Fußballspielen. Grundschulkinder weisen zudem einen ausgeprägten Bewegungsdrang auf, welcher normalerweise erst mit dem Eintritt in die Pubertät wieder etwas weniger wird.

Die sprachliche Entwicklung

In der Grundschule lernen Kinder Lesen, Schreiben und Rechnen. Um dies zu meistern, ist eine ausreichende sprachliche Entwicklung zum Eintritt in die Grundschule unumgänglich. Wie dem Portal sprachentwicklung-kinder.de zu entnehmen ist, sind Kinder ab sechs Jahren in der Regel sprachlich dazu in der Lage, Geschichten nachzuerzählen und diese auch abzuwandeln. Zudem erkennen Kinder diesen Alters Zweideutigkeiten und Witze und versuchen selbst, solche zu erfinden. Auch die Grammatik von Grundschulkindern ist nahezu fehlerfrei und sie lernen jeden Tag neue Wörter und Redewendungen dazu. Zudem experimentieren sie mit der Sprache, bilden Reime oder erfinden Phantasiewörter.

Die geistig-kognitive Entwicklung

In Bezug auf den geistig-kognitiven Entwicklungsstand eines Grundschulkindes wurde früher von der sogenannten „Schulreife“ gesprochen. Heute heißt es jedoch „Schulfähigkeit“. So muss ein Kind zu Beginn der Grundschulzeit bereits ein gewisses Abstraktionsvermögen mitbringen, schließlich geht es beim Lesen, Schreiben oder Rechnen nicht um die konkret vorhandene Wirklichkeit. Kinder diesen Alters lösen sich aus der Phantasiewelt, in welcher sie vorher gelebt haben und lernen, Spiel von Realität zu unterscheiden. Auch ein grundlegendes Verständnis von Zahlen und Mengen ist nötig, um im Mathematikunterricht in der Grundschule darauf aufzubauen. Das Denken von Kindern im Grundschulalter wird zunehmend sachorientiert. Das bedeutet, dass das Kind von sich aus den Wunsch entwickelt, Zusammenhänge zu begreifen und diese auch selbst erklären zu können. Die Folge ist ein immer realistischer werdendes Weltbild, welches auf anschauliches Denken setzt. Nicht zuletzt zu nennen sind auch die bessere Konzentrationsfähigkeit von Kindern dieser Altersstufe sowie die Bereitschaft, Neues zu entdecken und sich darauf einzulassen. Das Gedächtnis macht im Grundschulalter große Entwicklungssprünge. Kinder sind dann in der Lage, die Zeit zu erfassen, Ergebnisse abzuwarten und sich gedanklich schon in der Gegenwart auf die Zukunft einzustellen.

Auch Daten und Fakten behalten Kinder immer besser. So wissen Grundschulkinder in der Regel ihr Geburtsdatum, ihre Adresse und oft auch ihre Telefonnummer auswendig. Langfristige Pläne entwickeln sich nun im Kopf des Kindes. Etwa, wenn ich so groß bin, darf ich endlich mit der schnellen Achterbahn im Freizeitpark fahren. Zudem ist dem Kind bewusst, dass es einmal ein Baby war und immer weiter gewachsen ist und auch noch weiter wächst und sich entwickeln wird.

Die motorische Entwicklung

Im Kindergartenalter bekommen Kinder bereits zahlreiche Anreize, ihre motorischen Fähigkeiten auszubauen. Klettern, Laufen, Springen und Hüpfen klappen beim Eintritt in die Grundschule meist schon recht gut. In diesem Abschnitt lernen sie dann auch Bewegungsabläufe wie Werfen, Stoßen oder Fangen. Auch die Feinmotorik verbessert sich, was nicht zuletzt am Erlernen des Schreibens liegt. Vielen Eltern fällt zudem auf, dass ihr Kind als Grundschüler immer detailreichere Zeichnungen und Bilder anfertigen kann.

Inwieweit prägen die Lebensgewohnheiten im Grundschulalter das restliche Leben?

Die Kindheit ist die wohl prägendste Zeit im Leben und nicht zuletzt wirken sich auch die Lebensgewohnheiten im Grundschulalter maßgeblich auf die Entwicklung des Kindes und somit auf seinen zukünftigen Werdegang aus.

Die Festigung der eigenen Persönlichkeit

Wichtig zu verstehen ist, dass der Kindergarten nicht auf die Schule und die Schule nicht auf das Berufsleben vorbereiten sollte. Vielmehr geht es darum, dass diese pädagogischen Einrichtungen das Kind altersgemäß in seiner Persönlichkeitsentwicklung und der Entwicklung seiner Fähigkeiten unterstützen. Dabei geht es nicht zuletzt darum, das Kind zu lebenslangem Lernen anzuregen. In der Grundschule muss es neben dem Lesen, dem Rechnen und dem Schreiben auch darum gehen, die Kinder zur Eigenständigkeit zu erziehen. Im Grundschulalter steht die Festigung der eigenen Persönlichkeit des Kindes im Mittelpunkt. Das Kind lernt, sich von anderen abzugrenzen und seine eigenen Fähigkeiten mittels spielerischer Wettbewerbe besser einzuschätzen. Es lotet seine Grenzen aus, indem es sich bewusst den Anordnungen von Eltern und Lehrern entgegensetzt.

Spielerisch Verantwortung übernehmen

Zum Erwachsenwerden gehört auch, Verantwortung für sich selbst und das eigene Handeln, aber auch für andere zu übernehmen. Kinder sollten dies ab dem Grundschulalter spielerisch üben. Kinder wollen die Welt entdecken und die Beziehung zu den Menschen und Dingen, die sie umgeben, selbst definieren. Überbehüteten Kindern fehlt oft jedoch der Zugang zu dieser Welt. Wird dem Kind zum Beispiel verboten, auf Bäume zu klettern, weil es sich verletzen könnte, wird es womöglich auch in der Pubertät ängstlich sein und somit aufgrund mangelnden Selbstvertrauens einige wichtige Entwicklungsschritte verpassen. Eltern sollten ihren Kindern etwas zutrauen und ihnen dies auch vermitteln.

Natürlich müssen sie ihr Kind beschützen und dürfen ihm nicht mehr Eigenverantwortlichkeit übertragen, als es stemmen kann, aber gewisse Dinge können auch Grundschulkinder bereits alleine. So können die Eltern dem Kind beispielsweise erlauben, den Schulweg allein zurückzulegen. Bringen Eltern ihrem Kind Vertrauen entgegen, stärkt dies automatisch das Selbstvertrauen des Nachwuchses. Auch sind Kinder zwischen sechs und zehn Jahren meist schon bereit dafür, Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen. In dieser Lebensphase wünschen sich zahlreiche Kinder ein eigenes Haustier. Wichtig ist, dass die Eltern, sollten sie dem Kind dies gestatten, dafür sorgen, dass sich das Kind seiner Verantwortung auch bewusst ist und sich dieser stellt. Die Unterstützung der Eltern sollte das Kind natürlich bekommen, wichtig ist aber, dass es die Hauptverantwortung für seinen tierischen Mitbewohner trägt.

Die Chancen einer erfolgreichen Gesundheitserziehung

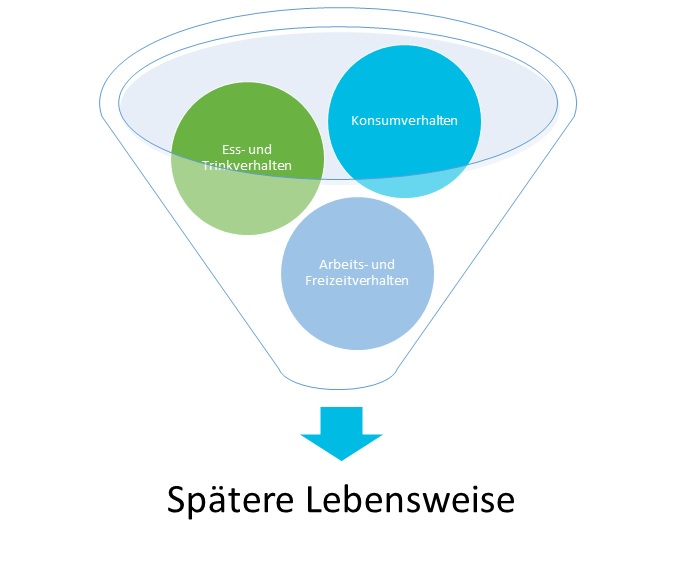

Wie einem Beitrag des Portals Kindergartenpädagogik entnommen werden kann, weisen neue Erkenntnisse aus der Präventionsforschung darauf hin, dass Lebensgewohnheiten in der Kindheit in einer Form geprägt werden, welche sich stark auf das restliche Leben des Einzelnen auswirkt. Hierzu zählen:

Gesundheitsförderndes sowie gesundheitsschädliches Verhalten wird in der Kindheit im Rahmen der Familie, im Kindergarten und der Grundschule antrainiert. Deshalb fordern immer mehr Pädagogen, dass sich gezielt den Eltern und Erziehern sowie Lehrern zugewendet werden muss, um von Anfang an eine erfolgreiche Gesundheitserziehung zu gewährleisten. Vor allem in der Grundschule werden Kinder immer selbstständiger und es fällt leichter, hier Kontrapunkte zu familiären Traditionen, etwa einer ungesunden Ernährungsweise, zu setzen. In der Pubertät wiederum ist solch eine Einflussnahme äußerst schwierig, denn hier dominiert ein Ablehnungsverhalten Autoritäten gegenüber und der Umgang mit dem eigenen Körper ist in dieser Lebensphase von einem gewissen Risikoverhalten geprägt.

Der Kontakt mit Gleichaltrigen

Sind die eigenen Eltern bis zum Eintritt in die Grundschule meist die größten Vorbilder eines Kindes, so ändert sich dies nun. Kinder suchen sich neue Idole, denen sie nacheifern und an denen sie sich orientieren können. Für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist dies unumgänglich und Eltern sollten sich deshalb normalerweise keine Sorgen machen. Häufig sucht sich das Kind seine Vorbilder nun im Freundeskreis, also unter Gleichaltrigen. Nicht immer sind die Eltern damit besonders glücklich. Wichtig ist jedoch, dass das Kind seine eigenen Erfahrungen machen kann. Ein Kind merkt meist selbst sehr schnell, wenn es sich einen falschen Freund ausgesucht hat. Enttäuscht das selbstgewählte Vorbild das Kind mit seinem Verhalten, entzaubert es sich dadurch gewissermaßen selbst. Das Kind ist entsprechend ernüchtert und sucht Trost und Geborgenheit bei seinen Eltern.

Diese sollten ihm dann dabei helfen, das Erlebte richtig einzuordnen und zu verarbeiten. So lernen Kinder, mit Enttäuschungen umzugehen und, dass die Eltern immer da sind und ihm Sicherheit bieten. Dieses Gefühl von Geborgenheit ist unverzichtbar, wenn es um die Entwicklung einer emotional gefestigten Persönlichkeit geht, so der Beitrag „Auf dem Weg zur Individualität“. Doch natürlich überwiegt im besten Fall die Zahl der guten Freundschaften im Kindesalter. Dann bietet der Freundeskreis, meist bestehend aus Klassenkameraden und Nachbarskindern, zusätzlichen Halt und Geborgenheit. Gleichaltrige haben die gleichen Interessen und Ängste und sprechen die gleiche Jugendsprache. All diese Dinge können und sollen die Eltern überhaupt nicht leisten.

Hatte das Kind im Kindergarten vielleicht ein oder zwei Spielkameraden, so weitet sich dies im Grundschulalter meist aus. Das Kind bekommt Einladungen zum Spielen und zu Geburtstagen, telefoniert mit seinen Freunden und macht eigenständig Termine aus. Lernt es neue Freunde kennen, können die Eltern diese nach Hause einladen, um sich so selbst ein Bild über die Kontakte des Kindes zu verschaffen. Das Kind braucht Freundschaften nicht zuletzt, um zu lernen, sich in eine Gruppe einzufügen, zuverlässig und ehrlich zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Dies mag im familiären Alltag selbstverständlich sein, unter Gleichaltrigen muss es jedoch erst geübt werden. Eltern sollten Kinder in diesem Ablösungsprozess wohlwollend unterstützen und ihnen keineswegs ein schlechtes Gewissen einreden, da es nun mehr mit den Freunden und weniger mit den Eltern unternehmen möchte. Diese erste Ablösungsphase ist sehr wichtig und prägt langfristig das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kind.

Die sich wandelnde Beziehung zu den Eltern

Die Beziehung zwischen Kind und Eltern unterliegt im Alter zwischen sechs und zehn einem starken Wandel. Was die Eltern sagen oder tun, stellt für Kleinkinder das Maß aller Dinge dar. Eltern sind in diesem Abschnitt für Kinder nahezu unfehlbare, fast göttliche und vor allem allwissende Wesen. Andere Stimmen von außen, etwa die Gleichaltriger oder auch der Erzieher im Kindergarten werden stets mit den Augen der Eltern beurteilt. Ab dem sechsten Lebensjahr ist jedoch eine nachhaltige Veränderung festzustellen. Kinder beginnen, die Handlungsweisen ihrer Eltern genau zu beobachten und werden nicht müde, diese auf Fehler oder Ungereimtheiten hinzuweisen. Die Autorität und Allwissenheit der Erziehungsberechtigten wird plötzlich hinterfragt. Ein Prozess des geistigen sich Lösens von den Eltern setzt ein, welcher sich in seinem vollem Umfang jedoch erst in der Pubertät offenbart.

Eltern dürfen dies nicht als Ablehnung ihrer selbst interpretieren, vielmehr ist es ein wichtiger Entwicklungsschritt des Kindes, hin zu einer gefestigten Persönlichkeit und einem selbstbestimmten Leben. Wichtig ist, dass sich Eltern nach wie vor ihrer Vorbildfunktion bewusst sind. Das Kind erwartet zurecht von seinen Eltern die gleiche Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit, die auch von ihm erwartet wird. Kinder im Grundschulalter beobachten alles genau. Vor allem, wenn Eltern schwindeln oder sich in sonst irgendeiner Weise entgegen ihrer eigenen Regeln verhalten, reagieren Kinder enttäuscht. Zu viele Verbote sind nicht förderlich für die Eltern-Kind-Beziehung. Sinnvoller ist es, klare Grenzen zu ziehen, innerhalb welcher sich das Kind frei bewegen darf, ihm die Gründe für diese Grenzen aber auch zu erklären.

Wie kann ich mein Kind in diesem Lebensabschnitt unterstützen?

Nachdem nun viel auf die Theorie zum Umgang mit Kindern in der Grundschulzeit eingegangen wurde, folgen einige konkrete Tipps zur Erziehung Sechs- bis Zwölfjähriger sowie zum spannenden Lebensabschnitt der Grundschule.

Erziehungstipps

Tipps für die Grundschulzeit

Ein allgemeingültiges Erfolgsrezept für die Grundschulzeit gibt es natürlich nicht. Schließlich tickt jedes Kind anders. Eltern tun deshalb gut daran, die individuellen Fähigkeiten des Kindes zu fördern und Vertrauen zu ihm zu haben. Das Kind in eine Richtung zu drängen, die seinem Wesen nicht entspricht, frustriert es nur und ist seiner Entwicklung keinesfalls zuträglich. Nicht selten projizieren Eltern ihre eigenen Wünsche auf das Kind. Sei es nun, dass dieses nach der Grundschule unbedingt auf ein Gymnasium gehen oder einmal Prima-Ballerina werden soll. Gerade im Schulalltag sind Kinder mit den übermäßigen Erwartungen, die ihre Eltern an sie stellen, jedoch oft überfordert. Die Folge ist, dass der Spaß am Lernen nachlässt und sich das Kind mehr und mehr in sich selbst zurückzieht. Im schlimmsten Fall hat es auch noch das Gefühl, versagt und seine Eltern enttäuscht zu haben. Kinder haben das Recht auf eine individuelle Förderung und die Anerkennung ihrer Fähigkeiten durch die Eltern. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Eltern für diejenige Schulform entscheiden, die den Fähigkeiten des Nachwuchses am besten entspricht. Es folgen konkrete Tipps für die Grundschulzeit:

Bildverzeichnis:

- © vadymvdrobot – Fotolia.com – Bild 1 Grafik

- © Konstantin Yuganov – Fotolia.com – Bild 2 Grafik

- © Wanja Jacob – Fotolia.com – Bild 3 Grafik

- © levranii – Fotolia.com – Bild 4 Grafik

- © altanaka – Fotolia.com – Bild 5 Grafik